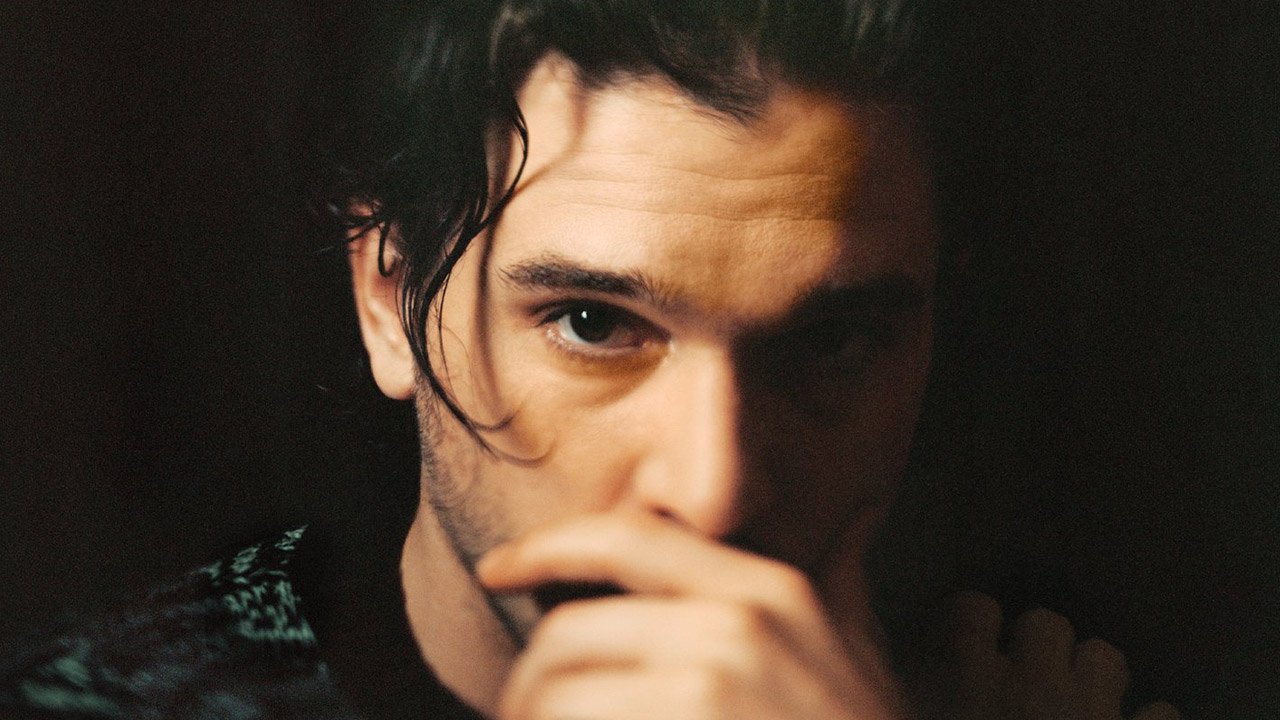

Rupert Turner (Jacob Tremblay) ha otto anni e una passione smodata per John F. Donovan (Kit Harington), stella della televisione americana che si avvia a diventare un supereroe sul grande schermo. Il ragazzino avvia con lui una fitta corrispondenza che tiene nascosta al resto del mondo, compresa sua madre (Natalie Portman). Il suo segreto finisce però nelle mani del bullo della scuola, che rende i loro scambi di pubblico dominio. Rupert negli anni cresce e, come il suo idolo, decide di diventare un attore. Ormai affermato, si ritrova a raccontare la sua storia alla giornalista Audrey Newhouse (Thandie Newton).

La mia vita con John F. Donovan, stroncato dalla critica internazionale dopo il passaggio al Toronto Film Festival del 2018, è il parto più travagliato e problematico della carriera di Xavier Dolan, che ha cambiato diverse versioni della sceneggiatura, l’ha montato e rimontato, tagliando il personaggio di Jessica Chastain in fase di post-produzione, probabilmente per la durata spropositata, e rinnegando in parte la propria stessa creatura, uscita solo in Francia e inedita in America. È anche il primo film in lingua inglese del talento canadese, un regista capace di polarizzare il dibattito come pochi altri di questi tempi, alfiere di un cinema autoriale e insieme ammiccante, pop e sofisticato, intimo e avventato.

I suoi otto lavori in dieci anni di carriera la dicono lunga su una bulimia creativa che in Donovan ha trovato, in termini di riscontro della critica, il primo sonoro inciampo. Siamo di fronte a un oggetto indubbiamente sincero e spudorato, ma anche a un’opera che si confronta col logorio della giovinezza e della fama in maniera sfrontata e priva di compromessi. Muovendosi tra il 2006 e il 2017, Dolan prende spunto da un evento sperimentato in prima persona (la letterina che scrisse, ancora bambino, a Leonardo DiCaprio dopo aver visto Titanic) per imbastire una narrazione scivolosa e patinata, generosa e ingenua.

Il suo racconto non riesce a valorizzare al meglio la dimensione epistolare, appiattendola nella retorica e nella pomposità di tante scelte visive e di una scrittura che suona artificiale, ma allo stesso tempo La mia vita con John F. Donovan, pur con tutti i suoi limiti e i rimaneggiamenti brutali perfettamente intuibili, è un prodotto che rivela molti dei nervi scoperti dell’arte di Dolan e della sua ispirazione: il rapporto esplosivo con la madre, interpretata da anziana da Susan Sarandon; la resistenza, passionale ma prostrata, al cinismo e al chiacchiericcio del mondo dello spettacolo pronto a cannibalizzare la purezza di chiunque; l’omosessualità non conciliata; i fantasmi privati che si articolano nella difficoltà nel fare i conti col peso della propria costante, vorace fame di vita e di immagini. Senz’altro sovraccarica, ma tutt’altro che stucchevole.

E c’è anche, naturalmente, l’irruzione scomposta del sentimento a suon di musica generazionale riconoscibilissima e programmatica, che qui spazia da Bitter Sweet Symphony dei Verve ad Adam’s Song dei Blink 182 passando per Jesus of Suburbia dei Green Day e Pieces dei Sum 41. Un catalogo di pop rock che permette, come nell’ultimo Matthias et Maxime visto allo scorso Festival di Cannes, di rimanere disperatamente aggrappati a una fanciullezza che scorre via come acqua tra le dita ma resta intrappolata in un eterno presente. Come se, per un alfiere della millennial generation come Dolan, nato nel 1989, e per tutti coloro che guardano al suo cinema con ammirazione devota, i trent’anni fossero uno spauracchio irraggiungibile e non si potesse non morire a ventinove anni.

Dolan nel frattempo trent’anni li ha compiuti lo scorso marzo e quel che emerge più di ogni altra cosa, nel suo mezzo passo falso che coincide con la prima, vera impresa hollywoodiana, è soprattutto il doppio riconoscimento del cineasta rispetto al piccolo ma superbo Rupert e al più grande ma fragilissimo attore interpretato dalla star de Il trono di spade Kit Harington, in un impeto autobiografico perfino vertiginoso.

L’infanzia, sola fase della vita destinata ad alimentare il combustibile delle passioni, sembra essere per Dolan il regno ideale nel quale esprimersi, quello delle ferite, degli amori immaginari, delle infatuazioni a cuore aperto (a cominciare da Harry Potter, chiodo fisso ribadito dall’apparizione repentina di Michael Gambon, interprete di Albus Silente). Più obliquo e irrisolto, ma non meno centrale e carico di slanci nonostante tutto, è invece lo sguardo sulla maturità, di se stesso e dei propri personaggi, come conferma lo sbalestrato e tormentato Donovan. Per il tanto sospirato Dolan adulto, tuttavia, l’appuntamento è ancora una volta rimandato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA